HITの発症原因は、主としてヘパリンと血小板第4因子(PF4)の複合体に対する抗体(HIT抗体)の出現であり、確定診断する上でHIT抗体の検出が重要なポイントとなります。

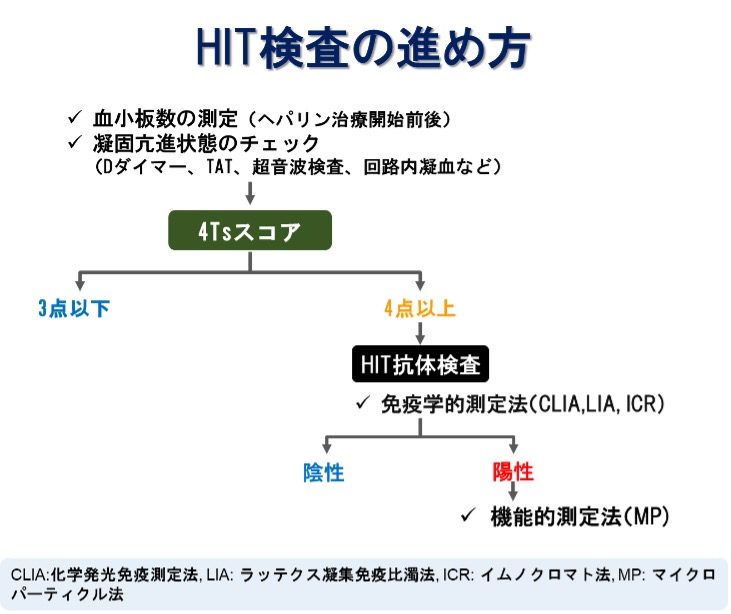

検査の進め方

ヘパリン治療前に血小板数を測定しておき、ヘパリン投与開始後は定期的に(少なくとも投与開始から14日目まで、あるいはヘパリン治療を中止するまで)血小板数を測定します。HITでは血栓塞栓症を伴う場合が多く、血栓の新発生または増悪の有無を検討します(Dダイマー、TATなどの上昇、透析患者では回路内凝血が一つの指標となります)。これら血小板の減少の程度,血小板の減少の時期,血栓症の有無に加え、他に血小板を減少させる原因(DIC、敗血症、薬剤、抗リン脂質抗体症候群、免疫性血小板減少症など)がヘパリンの使用以外に無い場合にHITが強く疑われ、血清学的診断としてHIT抗体検査(免疫学的測定法、機能的測定法)を行います。

HIT抗体検出方法

HIT抗体の検出方法としては、免疫学的測定法と機能的測定法があります。前者は抗体量を測定し、後者は血小板活性化能を測定します。前者はHIT抗体に対する感度が高く、陰性であればほぼHITが否定されますが、陽性であるからといってHITと診断することはできません。一方、後者はHITに対する特異度が高く、陽性であればほぼHITと診断できます。したがって免疫学的測定法と機能的測定法の両方の結果から血清学的診断をすることが望ましいと言われています。

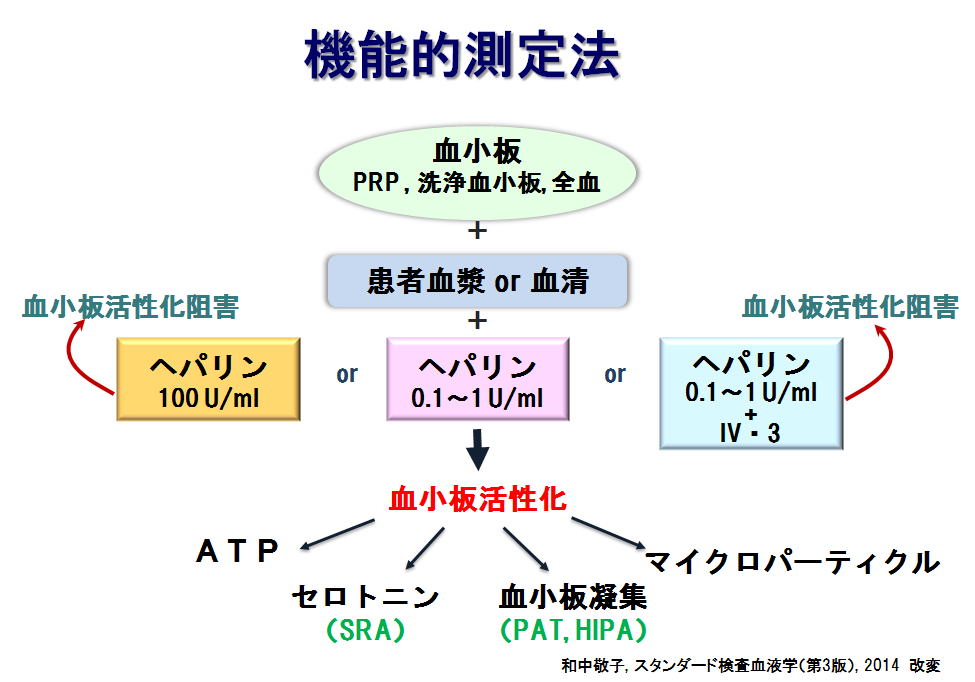

基本操作は、健常者血小板と患者血漿(不活化血清)を混和後、低濃度ヘパリン(0.1〜1 U/ml)または高濃度ヘパリン(100U/ml)を添加して血小板活性化を測定します。判定は低濃度ヘパリンで活性化が認められ、かつ高濃度ヘパリンでその活性化が抑制された場合に陽性と判定します。またHIT抗体による血小板活性化は、血小板膜上のFcγIIA受容体を介した作用であり、その活性化はFc受容体に対する抗体(IV.3)でも抑制され、確認試験に利用されます。

SRAは感度・特異度とも優れた測定法とされていますが、放射性同位元素(RI)を用いるため、本邦では実施されていません。血小板凝集を指標としたPATは実施可能ですが、SRAに比べて感度が低いこと、また通常の血小板凝集能検査に比して手技が煩雑で熟練を要することが知られています。SRAと同等の感度・特異度をもつと言われているマイクロマーティクル法は、本邦でも一部の施設で測定が可能です(北海道大学)。

試薬間での乖離:HIT抗体には多様性があり、測定試薬に用いている抗原の違い、測定原理の違いによって、検出できる抗体とできない抗体が僅かですが存在します。したがって一つの試薬で陰性でも臨床的にHITが強く疑われる場合には他の試薬あるいは測定法での検査が必要となります(HIT抗体検査を行った検体は保存しておくことを推奨します)。

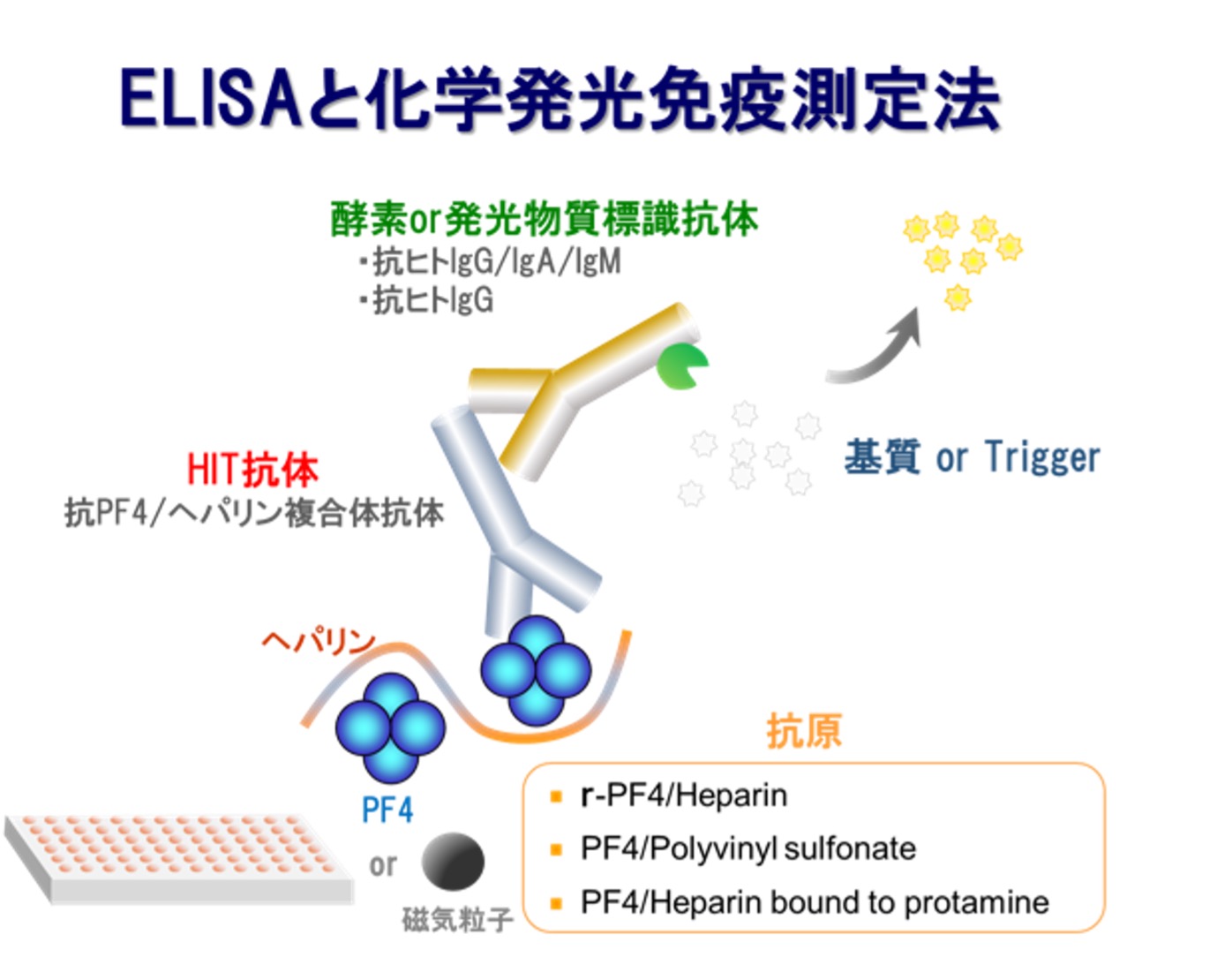

特異度の改善:免疫学的測定法は、機能的測定法に比べて特異度が低いことから、過剰診断に繋がることが危惧されています。特異度を改善するための試みとして、抗体値(OD or U/ml)として定量的に判定することが提案されています。例えば、ELISA(OD)や化学発光免疫測定法(U/ml)の値を低、中、高値に分類することによって特異度が改善され、高値では100%近くまで特異度が上がります。(OD値:低 ≦0.7、中 0.8-1.4、高 >1.4、U/ml値:低 <1.0、中 1.0-2.8、高 >2.8)(Blood. 2016, 127, 546-57)

血小板の選択:機能的測定法の問題点は、用いる健常者の血小板によって感度が異なる点であり、適切にHIT抗体に反応する血小板の選択が重要なポイントとなります。

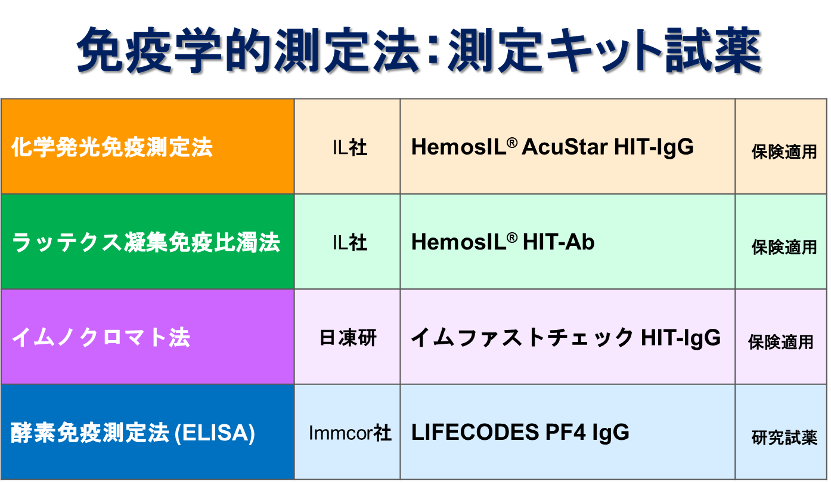

免疫学的測定法

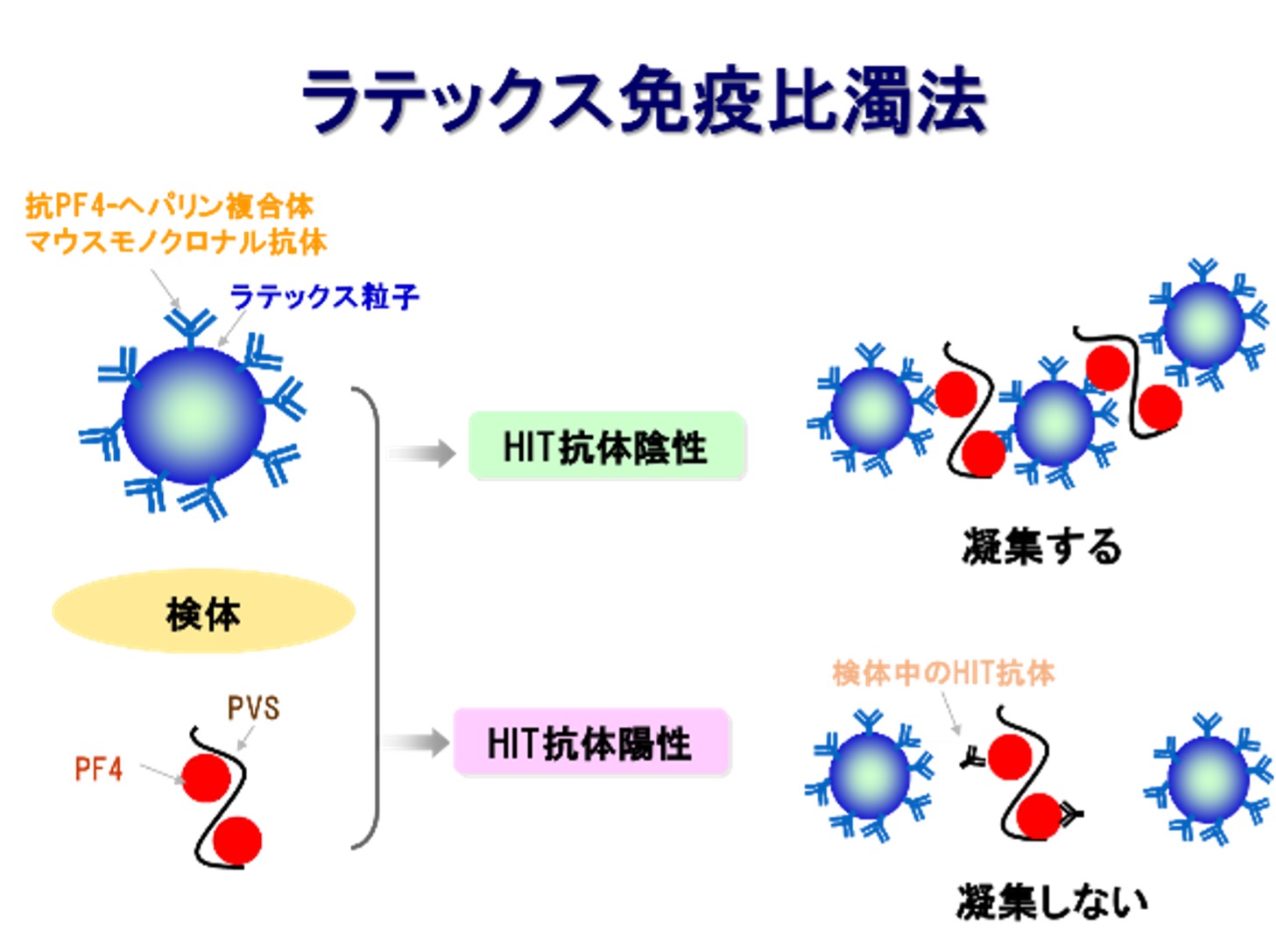

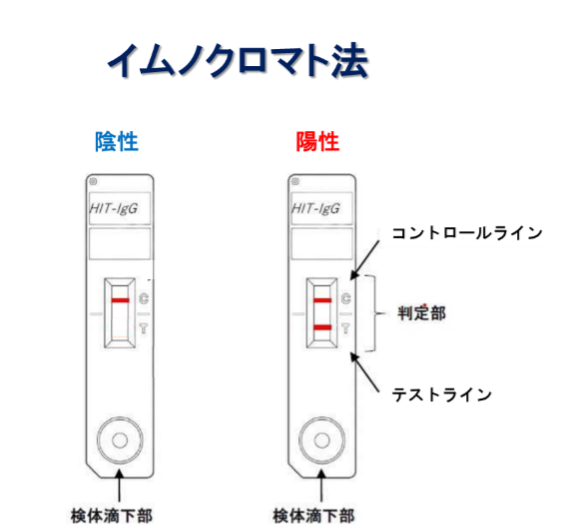

抗原抗体反応を用いて抗PF4/ヘパリン抗体を検出する方法で、酵素免疫測定法(ELISA)、化学発光免疫測定法、ラテックス免疫比濁法などがあり、すでに測定キット試薬が市販されています。また、最近イムノクロマト法を用いた測定キットが開発され、簡便かつ迅速にベットサイドでも測定できるようになりました。

機能的測定法

機能的測定法は、健常者の洗浄血小板または多血小板血漿(PRP)を用いてHIT抗体による血小板活性化能を測定し、HIT抗体の有無を判定します。血小板活性化の指標を何にするかによって測定法が異なり、セロトニン放出率を指標としたのが14C-セロトニン放出試験(SRA)、血小板凝集率を指標としたのが血小板凝集試験(PATはPRPを、HIPAは洗浄血小板を使用する)、その他ATPやマイクロパーティクルを指標とした方法があります。基本操作は、健常者血小板と患者血漿(不活化血清)を混和後、低濃度ヘパリン(0.1〜1 U/ml)または高濃度ヘパリン(100U/ml)を添加して血小板活性化を測定します。判定は低濃度ヘパリンで活性化が認められ、かつ高濃度ヘパリンでその活性化が抑制された場合に陽性と判定します。またHIT抗体による血小板活性化は、血小板膜上のFcγIIA受容体を介した作用であり、その活性化はFc受容体に対する抗体(IV.3)でも抑制され、確認試験に利用されます。

SRAは感度・特異度とも優れた測定法とされていますが、放射性同位元素(RI)を用いるため、本邦では実施されていません。血小板凝集を指標としたPATは実施可能ですが、SRAに比べて感度が低いこと、また通常の血小板凝集能検査に比して手技が煩雑で熟練を要することが知られています。SRAと同等の感度・特異度をもつと言われているマイクロマーティクル法は、本邦でも一部の施設で測定が可能です(北海道大学)。

HIT抗体検査の注意点

測定のタイミング:HIT抗体は、ヘパリン投与後5日目以降(5〜14日目)に産生され、ヘパリン中止によって速やかに消失する一過性の抗体です(ヘパリン中止後100日位で消失します)。したがって、採血のタイミングが重要なポイントとなります。試薬間での乖離:HIT抗体には多様性があり、測定試薬に用いている抗原の違い、測定原理の違いによって、検出できる抗体とできない抗体が僅かですが存在します。したがって一つの試薬で陰性でも臨床的にHITが強く疑われる場合には他の試薬あるいは測定法での検査が必要となります(HIT抗体検査を行った検体は保存しておくことを推奨します)。

特異度の改善:免疫学的測定法は、機能的測定法に比べて特異度が低いことから、過剰診断に繋がることが危惧されています。特異度を改善するための試みとして、抗体値(OD or U/ml)として定量的に判定することが提案されています。例えば、ELISA(OD)や化学発光免疫測定法(U/ml)の値を低、中、高値に分類することによって特異度が改善され、高値では100%近くまで特異度が上がります。(OD値:低 ≦0.7、中 0.8-1.4、高 >1.4、U/ml値:低 <1.0、中 1.0-2.8、高 >2.8)(Blood. 2016, 127, 546-57)

血小板の選択:機能的測定法の問題点は、用いる健常者の血小板によって感度が異なる点であり、適切にHIT抗体に反応する血小板の選択が重要なポイントとなります。

HIT抗体検査実施施設

| 測定方法 | 実施施設 |

| 免疫学的測定法 | |

| 化学発光免疫測定法(HemosIL AcuSter HIT-IgG) | BML |

| ラテックス免疫比濁法(HemosIL HIT-Ab) | BML, SRL, LSIメディエンス |

| イムノクロマト法(イムファストチェック HIT-IgG) | 販売元:PHC株式会社 |

| 機能的測定法 | |

| マイクロパーティクル試験 | 北海道大学 |

参考資料

参考資料(HITの検査室診断)へshop info店舗情報

血栓止血研究プロジェクト

E-mail.kekken@th-project.org